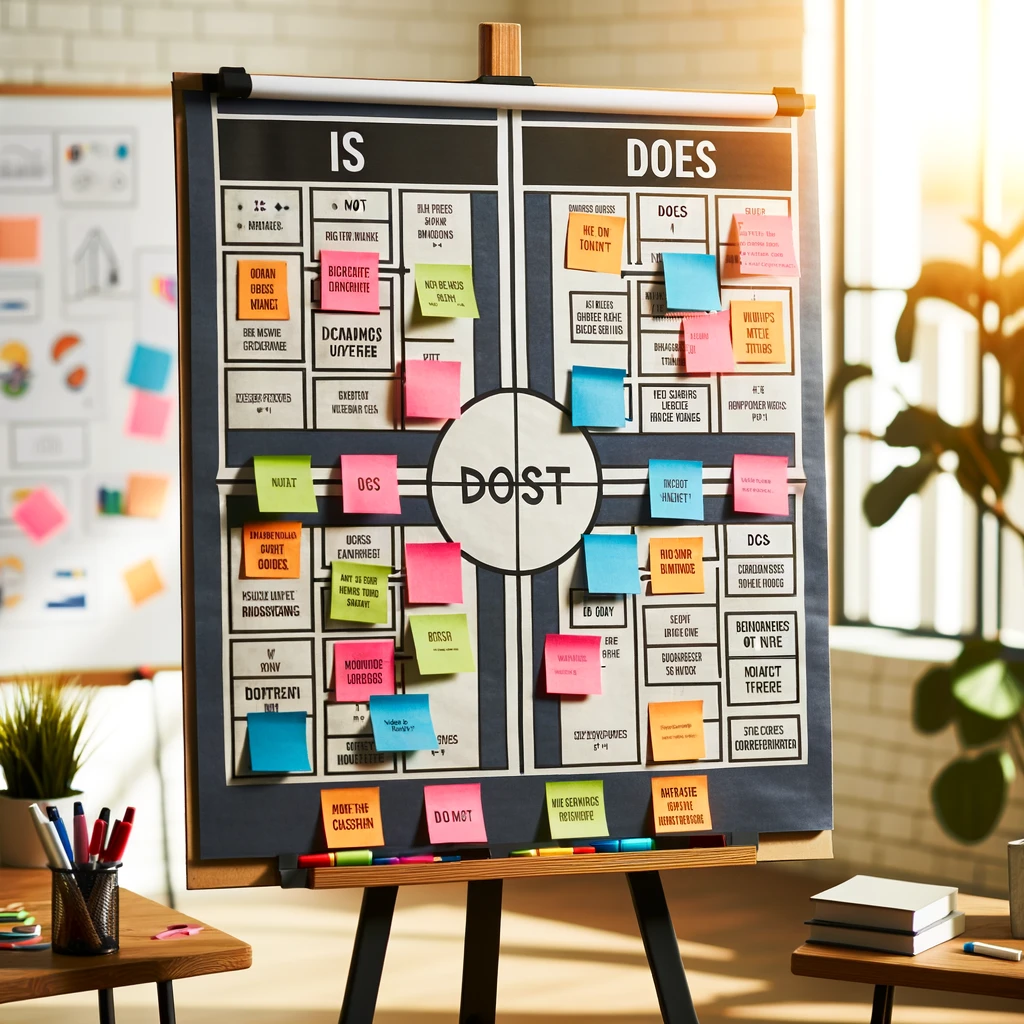

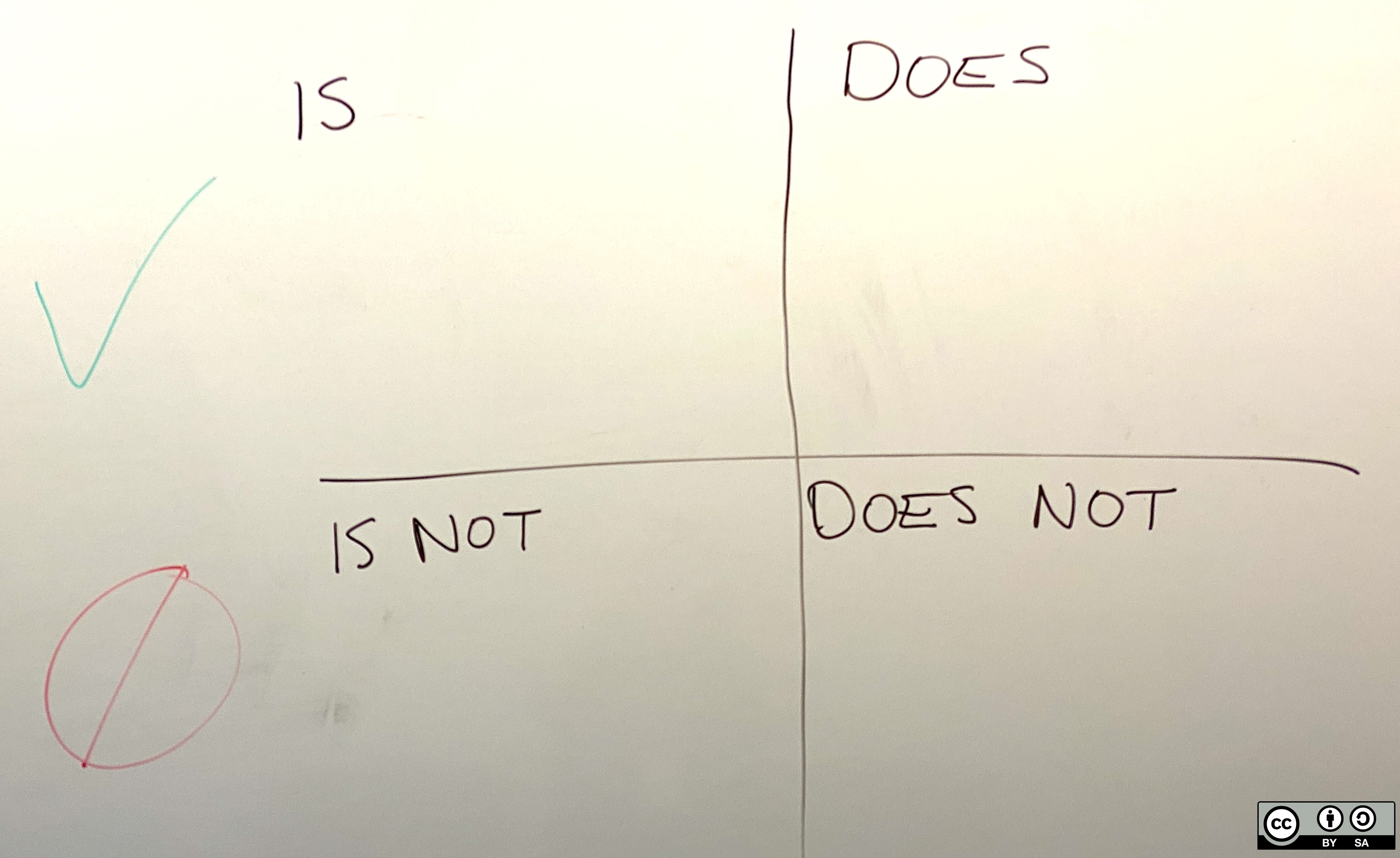

Is – Is not – Does – Does not

議論の対象となる問題、トピック、概念、状況の明確な理解を得て定義するための体系的なアプローチ。

概要

この手法は、複雑または曖昧な状況をより扱いやすく明確な要素に分割・分類するための手法です。以下に、分析の各パートが狙う目的をまとめました:

-

Is: 「分析対象が実際に何なのか」を特定し、説明するパートです。 ここでは、対象が確実に持っている特徴や性質に注目します。 対象をきちんと定義することで、後続の分析に必要な明確な土台を築くことができます。

-

Is Not: 「対象が何ではないのか」を明らかにするパートです。 類似する他のものと混同しないため、はっきりと境界を引く役割を果たします。 ここで範囲をしっかり定義しておくことで、スコープが際限なく広がるのを防ぎ、本当に必要な部分に集中できます。

-

Does: 「対象がどのような動作や機能、役割を持っているか」を洗い出すパートです。 問題解決や製品開発では、対象の具体的な能力や影響範囲を把握することが非常に重要です。

-

Does Not: 最後に、「対象がどのようなことをしないか」を明示します。 これは対象の限界や未対応の領域を知るために大切です。 現実的な期待値を設定したり、改善や新しいアイデアの余地を見つけたりする際に役立ちます。

Is – Is Not – Does – Does Not は、 Paulo CaroliのLean Inceptionで用いられるプラクティスですが、 Lean Inceptionに限定されず、幅広い分野で活用できる柔軟で有用な手法です。

メリット

明確な定義と集中: どんな問題を取り扱う場合でも、「それが何で、何ではないか」を明確にするのは大きな課題です。 境界が不明確だと、プロジェクトや課題が当初想定した範囲を超えて膨れ上がってしまうリスクがあります。 このプラクティスでは、明確な線引きによって必要な部分にきちんと集中できます。 また、あいまいさを減らすことで、全ての関係者が同じ認識を共有しやすくなります。 問題解決の推進: 問題を効果的に解決するためには、問題そのものを深く正確に理解する必要があります。 対象が何で何ではないか、何をし何をしないかを明確に整理することで、本質的な原因を見落とさずに探し出し、 適切な解決策を考えやすくなります。 コミュニケーションとコラボレーションの向上: チームや共同作業の場では、分かりやすいコミュニケーションが欠かせません。 「Is – Is Not – Does – Does Not」という枠組みを使うと、みんなが共通の言葉と視点で議論できます。 認識のずれや誤解が減り、特に複雑なプロジェクトや多様な専門分野のメンバーが参加する場合でも スムーズに進めやすくなります。

実施方法

セッションの準備

-

目的の定義: セッションの目的を明確に定め、何を分析または解決したいのかをチームに周知しましょう。

-

メンバー選定: 対象となる分野に幅広い知識と視点を持つメンバーを選び、多様な意見を取り入れるようにします。

-

スケジューリング: 全員が参加できる日時を調整し、会議室やオンライン環境を用意して、活発な議論ができる状況を作ります。

セッションの進行

-

イントロ:

- このプラクティスの説明: 最初に、「Is – Is Not – Does – Does Not」の手法やその意義を簡潔に説明しましょう。

- ルールぎめ: 他者の意見を尊重し、建設的な議論を行うためのルールを共有します。

-

Is:

- ディスカッションの開始: 「対象は何か?」という問いを投げかけて、思いつく特徴や性質を挙げてもらいます。

- ファシリテートと記録: 全員が意見を出せるように誘導しながら、重要なポイントをホワイトボードや共有ドキュメントに書き留めます。

-

Is Not:

- 議論のスコープ決め: 次に、「対象は何ではないか?」を考え、類似する他のものとの違いを明確にします。

- スコープの境界決め: ここでは対象に含まれない要素にフォーカスして、境界線を明確にします。

-

Does:

- 対象にフォーカスする: 「対象は何をするのか?」に注目し、機能や動作、役割をリストアップします。

- 議論を深める: 意見の漏れがないかチェックし、必要に応じてヒアリングを深めます。

-

Does Not:

- 制限や不足ポイントの確認: 最後に、「対象は何をしないのか?」を洗い出し、制限や不足している部分を明確にします。

- できないことを明確にする: 無理な期待をしないためにも、できないことを率直に確認するのが大切です。

セッション後の活動

- 情報共有: セッションで出た内容を整理し、一貫性のあるドキュメントとしてまとめましょう。

- 内容の確認と修正: そのドキュメントをチームで見直し、追加の意見や修正を反映します。

- ドキュメントの最終化: 完成版をチームおよび関連するステークホルダーに共有し、認識をそろえます。

- アクションプラン: セッションの目的に応じて、得られた知見に基づく具体的な行動計画を作成しましょう。

効果的な議論のためのTips

- Encourage Participation: 全員が発言しやすい環境を整え、発言をうながします。

- Manage Dominant Voices: 特定の参加者が話を独占しないように配慮しましょう。

- Keep the Discussion on Track: 話題が逸れすぎる場合は、やんわりと軌道に戻すようにします。

- Ask Open-Ended Questions: 「はい/いいえ」ではなく、深堀りができる質問を心がけます。

- Summarize and Clarify: 要所で議論をまとめ、全員の理解が一致しているか確認します。

- Be Neutral: ファシリテーターは自分の意見を押しつけず、中立的な立場から進行をサポートします。

- Be Respectful: 互いの考えや意見を尊重し、相手が安心して発言できるように配慮しましょう。

実施例

参考

Is – Is not – Does – Does not をチームや顧客、ステークホルダーと実施するにあたりより詳細にお知りになりたい場合は、以下のリンクを参照してください。